In margine all’articolo di Baricco sullo “scollamento tra élite e gente”. Con un brano di Pasolini per darci una mano.

Chi urla sa finalmente chi è, sa come si chiama: è un Arrabbiato. Chi non urla, chi non dà di matto e non dà per assunto che dare di matto sia lecito, legittimo, perfino trendy… cos’è?

Ecco. È membro della Nuova Élite. Candidato, che lo voglia o no, a capire, elaborare, agire.

Quando tutti sbroccano, quando la società dà la stura ai suoi liquami intellettuali più maleodoranti, quando per le vie invase di cassonetti in fiamme c’è chi si bea, si sente a casa, e con l’alterco sul web o l’eccesso sui social prova una sorta di appartenenza… Quando la pressione è tale che deve sfogare necessariamente nel non ascolto, nelle liturgie delle frasi fatte e delle definizioni eterodirette, insensate, brutte, ripetute… Allora chi ne ha ancora, chi non è ancora esaurito, chi ha mantenuto o raggiunto finalmente un briciolo di equilibrio deve salire al potere col pensiero, deve elaborare strategie, soluzioni, visioni. Per sé, almeno. Anche se ogni volta che si usa la mente, che si usa il cuore, non è mai soltanto per sé.

Buona visione.

Archivi tag: downshifting

(Re)Visione

Su questi ragionamenti, comunque, dobbiamo soffermarci. Questi ed altri, sia chiaro. Ma certamente anche questi. A meno di non voler vivere un altro anno in attesa.

Ma in attesa di che? In fondo al percorso c’è il “fine tempo“. Ma oggi non è ancora quel giorno.

Cerchiamo di vivere sapidamente, rompiamo gli indugi e scegliamo. Non succede niente, non si muore prima del tempo, non dobbiamo preoccuparci per questo. Ma se non si muore prima, cosa ci trattiene? Anche perché nel frattempo, almeno, ci si prova.

Morire tentando di vivere.

Vivi non è detto che si nasca. Ma ci si può diventare.

Buona (re)visione. Buon nuovo anno da usare.

Così com’è

Periodo ricco, tutto si compie. Le parole sono diventate azioni, ormai. Quello che c’è si vede, quello che avviene significa, quello che non si vede non si vede perché non c’è. E occhio…: non ci sarà. I dati, le cose, finalmente (non le parole soltanto), basta prendere quelli e quelle, e tutto si chiarisce. Ti allontani o ti avvicini a qualcuno o a qualcosa? Capisci perché? Lo vedi? Ecco, lì c’è la mappa. La tua. Delle tue paure, delle tue aspirazioni, dei tuoi talenti, dei tuoi buchi. Ma ricordati: puoi allontanare o avvicinare chi te le rappresenta, ma quella è solo l’occasione. Talenti e buchi, paure e aspirazioni, assecondate o negate, ti perseguitano da sempre, per sempre. Non sarà per quel luogo, per quella persona, amandola o negandola, che te ne libererai. Causa giusta, effetto evidente, motivi sbagliati.

Quando tanta tanta gente segue qualcuno, ama qualcosa, mi chiedo sempre: dove si stanno ingannando? Quando qualcuno è oggetto di strali e condanne da parte di molti, mi chiedo sempre: dove vengono colpiti, su cosa, di vero, si sentono toccati? Quando io amo profondamente qualcosa, mi domando: dove ti asseconda, su un vizio o su una speranza? Ti riguarda davvero, o ti salva?

A me questi momenti eccitano: quando le cose accadono. Fine delle masturbazioni, fine delle fandonie odiose. Quando tutto, in base a come avevamo sperato e detto, si rivela per quello che è. La vita, la maledetta vita che vince sempre, che ti spoglia nudo straccio a straccio. Cosa avevi giurato, partecipe e infervorato? Te lo ricordi? Ecco, passato del tempo si deve vedere. Se invece si vede altro, vuol dire che è altro. Che tu lo ammetta o no. E lì la storiella che ti sei raccontato per ridurre l’impatto di una scomoda verità non regge più, anche se in tanti siamo perfino in grado di negare l’evidenza, drogandoci di illusione, la bugia vestita a festa. Qualcosa, la pioggia o il governo ladro, o qualcuno, il nemico, a cui dare la colpa di tutto, si riesce sempre a trovare. Ma che peccato, che disperazione…

E invece la vita, alla fine, ci somiglia sempre, fino nei dettagli. Sorella gemella di tutto quello che amiamo davvero e odiamo davvero. Amica cara o nemica giurata di ciò che abbiamo ammesso e saputo di noi, di ciò che abbiamo negato e obliato di noi. Eccola lì. Poteva non vedersi per la durata di un giorno, un mese, un anno. Ma quanto tempo è passato ormai? Quante cose e quante volte abbiamo detto o non detto? Ecco l’effetto. La pratica. La realtà. Quello che siamo è quello che abbiamo fatto rispetto a quello che abbiamo giurato.

Un’Altra Vita (reloaded)

Quando il tempo passa, le cose di solito invecchiano. Una foto che ci piaceva tanto, un video di cui eravamo fieri, a volte perfino un romanzo scritto con orgoglio, li rivedi, li rileggi, e li trovi datati, stanchi, non più così brillanti come ti erano rimasti in mente. A volte dispiace, ma è un bene. Vuol dire che siamo andati avanti, che il mondo è cambiato, si è evoluto.

Qualche giorno fa ho rivisto tutte le puntate di “Un’Altra Vita“, il programma che ho scritto con Nicola Alvau e condotto su Rai5 nel 2012, 6 anni fa. Anna Maria Fiore, un’ascoltatrice di quel programma, le aveva registrate e le ha caricate su Youtube. Finalmente! Una gioia immensa per me, visto che la Rai le aveva inopinatamente tolte dal sito e non se ne trovava più una copia. Già un amico me le aveva date, su cd, ma solo 5 su 6. Ora ci sono nuovamente tutte, anche qui sul sito.

Con mia enorme sorpresa, quel programma non è affatto invecchiato. Anzi, sembra realizzato oggi. I temi, l’approccio, i riferimenti, sono ancora freschi, attuali, validissimi. Parlavo in ogni puntata di un aspetto connesso al cambiamento di vita. Gli stessi di cui parlerei oggi se mi interpellassero sul tema: sogno, coraggio, paura, solitudine, manualità, denaro. Anche le possibili reazioni di fronte a questi argomenti, direi, sono le stesse. Purtroppo…

La sempiterna “validità” di un contributo culturale, che potrebbe inorgoglire erroneamente l’autore, temo tuttavia che non sia una buona notizia. Il fatto è che siamo ancora (e sempre più) messi così…

Non vorrei che…

Non vorrei che in questi giorni di “quiete” avessimo perduto tempo. Non vorrei che domani, ricominciando come ogni gennaio la vita consueta, non avessimo almeno un quarto della mente e del cuore che vola a un progetto da realizzare presto, il prima possibile, per cambiare ciò che non va nelle nostre vite. Non vorrei che al grande sogno di quella cosa bellissima, che quando la facciamo ci balla il cuore, avessimo rinunciato, o la relegassimo nei piccoli, minuti, esangui ritagli del tempo che non c’è. Non vorrei che ci apprestassimo, domani, salendo in autobus, o sulla metropolitana, o in macchina, a vivere il nostro amore, quella nostra amicizia, la nostra famiglia, nostra madre che morirà, l’amico che sta per partire, esattamente come abbiamo sempre fatto, cioè male, togliendo tempo alle persone importanti per darne a cose che non contano granché. Non vorrei che domani, entrando nel solito quotidiano bar, provassimo la sensazione di nausea, e che a quella nausea non potessimo opporre un piano, un disegno, la foto di un luogo che ci aspetta, di un mare amato su cui presto, dobbiamo sperarlo, navigheremo. Non vorrei che ci ritrovassimo già prima delle 10.00 a battagliare sull’inutile, a masticare l’amaro di sempre, a ricacciare in pancia l’acido della mancata digestione dell’indigeribile, l’indigesto rosario delle nostre pene a cui, ancora una volta, per un nuovo prezioso anno, non abbiamo saputo trovare lenitivi.

Non vorrei, insomma, che il tempo ci ritrovasse impreparati, spreconi, e dunque ridesse di noi mentre corre per le praterie della nostra vita rubando e spingendo e beffandosi della libertà che noi pensiamo di dover conquistare, ma che avremmo già: basterebbe scegliere. O almeno apprestarsi-ad-iniziare-a-farlo. O almeno, ferocemente, tenerla sempre a mente.

L’ho vista fragile

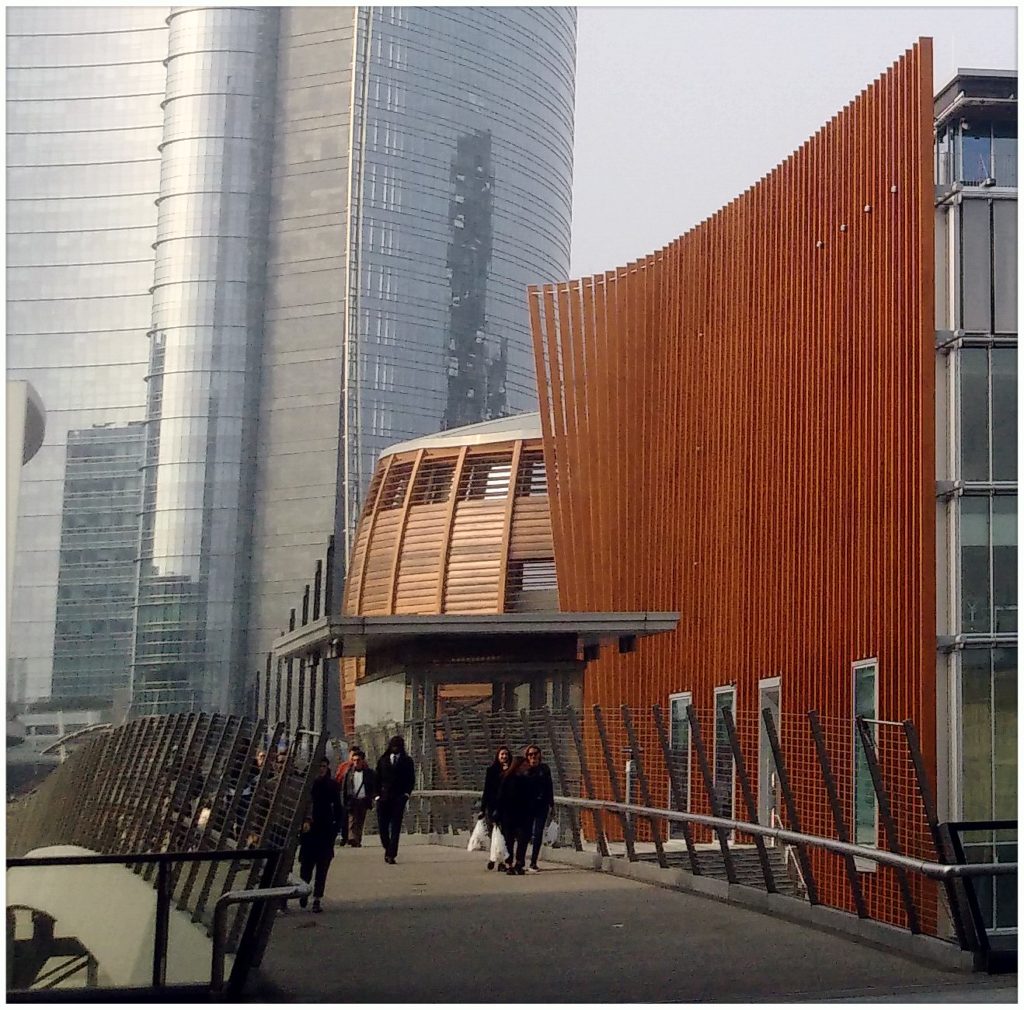

Vado via un po’ pensieroso da Milano. Due belle presentazioni, tanta gente, tanto calore intorno a me. Le pagine, gli anni, l’impegno, la voglia messa nell’esserci sempre verso i lettori, pare che stiano manifestandosi ora tutte insieme, a Milano e altrove. Ma la città l’ho vista fragile.

Milano la conosco bene. Prima la vedevo da Roma, andandoci due volte a settimana per lavoro. Poi vivendoci, per quasi dieci anni. Poi tornandoci spesso, anche senza più viverci e lavorarci. Conosco i suoi occhi sbarrati, la sua ansia latente. Conosco la sua logorrea sospetta, e le sue paure. Eppure, allontanandomi, con maggior distacco, avevo immaginato un equilibrio nuovo, quella venatura di saggezza che resta sempre dopo un ridimensionamento, sul fondo del barile di una crisi.

Invece no. Nelle mie incursioni milanesi (toccata e fuga senza mai perdere l’occhio della strada) ho visto tanta paura, qualcosa di tangibile ormai. La vedi dovunque, nei discorsi sulla minaccia, sui diversi, sui mendicanti. La vedi sul peso sempre crescente che hanno i soldi in questa città: la storiella che servono, che bisogna farne ancora, che bisogna fare di tutto per garantirseli. La litania, invece che indebolirsi, si è rafforzata. Milano è tutta un simulacro del denaro, totem sparsi dovunque. Il consumo è la mano di Dio capace di gesti magnetici, abili a far voltare tutti dalla sua parte. La fine della crisi ha liberato i cani, che attraversano le vie bavosi e latranti, in cerca di qualcosa da divorare. Chiunque non sia rapido a togliersi dalla traiettoria rischia di essere travolto.

Ma non si tratta soltanto di questo. Tanto tremore, tanta inquietudine. La vedo serpeggiare, passare come un’ombra su tanti visi ilari, incapaci di mentire. Speravo di trovarla cresciuta, Milano, più serena, più quieta all’indomani di un decennio aspro. E invece mi pare che abbia dato ascolto agli imbonitori, alla cultura degli ottimisti col passo svelto, i violenti della comunicazione, senza opporre alla loro certezza alcuna alternativa vera, nessuna nuova scuola. Così si finisce preda di un unico pensiero, che ha una sola rotta, sempre la stessa, e una meta tragica, sempre fatale.

Città attiva, ora Milano è diventata ipercinetica. Tanto veloce che si riesce a vedere solo linee, senza lineamenti. Lupa con cento cuccioli e troppe mammelle, Milano sembra moltiplicare ciò che addizionava. Valanghe di microscopiche attività, quasi sempre istantanee, già morte al vernissage, velleitarie, tutte incalzate dal tempo, una dietro l’altra, tutte scritte bene e fatte male, non vere, vuote. Tutto di corsa, “poi vi raggiungo!”, ci vediamo dopo l’evento, dopo l’altro evento, prima dell’ultimo evento.

Caviglie sottili, Milano, come i purosangue costretti a correre un palio nato per i cavalli da lavoro. Non puoi metterci peso su quelle zampette, sono già in bilico tra sostanze che eccitano e rilassano, e il saldo zero è una chimera. Manca il silenzio, manca l’assenza, manca il vuoto di quando sbatti via tutto da una stanza, manca stare zitti, manca avere tempo, manca la libertà, quella di quando ti dimentichi.

Sono legato a Milano. Tanto. Le devo molto. Anche lei mi deve qualcosa. Mi dispiace tanto vederla così. E sentire anche ripetere da tutti, troppi, il mantra della città che sale, che è migliorata, sta crescendo. Tutti ne decantano le lodi, i nuovi quartieri, l’eredità delle Expo, ma a me questa visione non convince. Io la vedo come certe donne, che con l’età diventano più belle, affascinanti, ma sempre più tristi e sole. O come tanti uomini, che da giovani sono così atletici, prestanti, fanno un gran rumore per nascondere il terrore in fondo agli occhi. Poi un giorno non ci riescono più.

Così facendo, ancora avanti in questa direzione, Milano rischia molto. È la capitale tossicomane del regno, distribuisce pillole gratis per la strada. Le sue signorine creative (quelle che toccano gli oggetti col viso reclinato, come stessero pensando) e i loro cavalieri senza sella, stanno marciando dritti per la galera dell’emozione, il sanatorio della speranza. Là dove nulla basterà.

Ricalcolo

In questi giorni, contrariamente al solito, ho guidato in città. Un disastro, un inferno sulla terra. Non sono più fatto per questo, mi sono modificato geneticamente. Ho smanie, mi innervosisco, tendo a bisticciare con tutti, mi intristisco, dopo pochi minuti vorrei scendere dall’auto e imboccare a piedi il primo sentiero che conduce a un campo. Pago un prezzo emotivo, psicologico, enorme. Grazie al cielo non devo farlo mai.

Ad ogni modo, in questi giorni ho usato il navigatore che, contrariamente a quello che utilizzo in mare, parla. Non essendo abituato a utilizzarlo (percorro circa 800 km all’anno, contro circa 1.500 miglia per mare), sbaglio strada, anche perché tendo a orientarmi con i punti cardinali più di quanto non mi fidi del gps. Per questo, la parola che ho ascoltato di più in questi giorni è: “ricalcolo“. Lo dice il navigatore quando, con aria di finta disponibilità e autentico disprezzo, ti sottolinea che lo stai costringendo a porre riparo a una tua negligenza. Il che, mi ha fatto pensare: “ricalcolo” implica aver già studiato il percorso ideale per brevità, vincoli, traffico tra il punto di partenza e l’obiettivo finale. Ebbene…

Chi ricorda quando (e come) ha impostato per la prima volta il suo percorso ideale? Conosceva l’obiettivo? Quando ha fatto le prime scelte-chiave (liceo, università, lavoro, sport, relazioni, amicizie, amore, viaggi, libri, luoghi dove vivere) sapeva chi, fatto come, avrebbe fatto cosa, per andare dove? Sapeva che ostacoli, che percorso, con quale traffico avrebbe dovuto viaggiare? Quante volte, dunque, da allora, ha dovuto constatare di aver sbagliato strada? E quindi, in che fasi, progressivamente, e quante volte, rendendosi conto della situazione, si è detto: “ricalcolo“? Immagino molte. No?!

Posso immaginare le obiezioni: “le variabili sono troppe” “non si può sapere tutto da principio” “la metafora non regge, la vita non è come guidare”, e via così. E tuttavia, quella vocina, quella che dice “ricalcolo” non è affascinante, non è liberatoria? Non sa (un po’ almeno) di “nuova possibilità”? Non ci conforta che vi sia un’alternativa rispetto all’errore fatto? E a voi, soprattutto in certi momenti, soprattutto quando vi siete trovati in difficoltà, quando vi siete scoperti stanchi, esauriti, stufi, non è venuto voglia di pronunciarla, magari ad alta voce? E poi… sorridere?

La danza

Guardo un uomo sui quarant’anni, poco più di un ragazzo, giovanile, palestrato, asciutto come solo un animo molto nervoso può essere, pizzetto appena grigio, jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica. È salito sul vagone e ha discusso con eccessiva veemenza col controllore, per un dettaglio. Poi ha iniziato una danza continua tra bagaglio, da mettere sullo scompartimento superiore, poi da spostare un poco più a destra, poi a sinistra, dunque si è seduto, si è rialzato, si è riseduto, cambiando posizione di continuo, smanicciandosi la maglia come se si grattasse petto e ventre, ma solo per muovere le mani. Col telefono ha spippolato compulsivamente, è scoppiato in due risate eccessive, si è fatto un selfie per rispondere a chi lo aveva fatto ridere, con una smorfia come dire: “eh lo so, è andata così!”, poi si è messo le cuffie, sempre spippolando, poi se le è tolte, ha chiesto l’orario d’arrivo a Livorno, ridendo cordialissimo con il controllore con cui aveva discusso. In tutto ciò i suoi piedi sono rimasti di rado fermi, ha indossato e si è tolto gli occhiali da sole molte volte, ha aperto e richiuso il marsupio altrettante volte, si è girato, ha chiuso gli occhi per dormire, li ha riaperti, in una danza faticosa, logorante, senza costrutto, che non ha prodotto nulla, fine a se stessa, masticando parole senza suono, una sorta di rosario di frasi inascoltate, indigeste, male assimilate, che immagino affollare un gastroenterico della comunicazione e della consapevolezza pigro, imbarazzato…

In tutto ciò io non ho mosso un dito, seduto, impressionato dalla taranta che vedevo di fronte a me. Mi sono seduto e sono rimasto inerte, attratto non da questo ragazzo cresciuto, né dalla scena in se stessa, bensì dalla rappresentazione molto calzante del nostro schema di vita, delle nostre giornate, continuamente in movimento (non stiamo mai fermi…), sempre in collegamento, sempre in bilico, tra luoghi che non hanno valore per noi, salvo di rado, lontani da quelli che li avrebbero, con piedi, mani, occhi, bocca sempre in giro, muscoli a roteare, circumvagare, tracciare inutili segni nell’aria invisibile, incapaci di generare atti veri, parole sostanziose, pesate, per dire cose, precise, a qualcuno, lui proprio, o a noi.

Ho visto in questa scena il tempo gettato, la strage magnitudinale di energie, il ritmo circadiano dell’assurdo. Ho riflettuto sulle enormi risorse non già spese, che spendere ogni nostra risorsa è doveroso! ma sprecate, che invece sprecare un istante, o un chilowatt, dovrebbe essere ritenuto un reato. E invece no, questa ammuina neppure la notiamo più, la riteniamo normale. Serve un ragazzo nevrotico, su un treno, che ce la mostri per come è.

Speciale Tg1. Buon servizio. Da vedere.

Avevo il raffreddore, forse anche la febbre, ma fu una bella chiacchierata. Dal minuto 4.50′, è la prima intervista di questo bel servizio.

Ecco il bel servizio di ieri sera (tardi…) di Elisabetta Mirarchi, Speciale Tg1 sul “Cambiamento”.

Un buon servizio. Finalmente un’oretta in cui non si parla di soldi o di life-style. Ma di motivazioni esistenziali, di fatica del cambiamento, di scelte, si tentativi. Storie di persone che ci provano davvero. Belle facce.

Molto felice che questo servizio dia avvio a una settimana importante. Mercoledì, il 18 ottobre, dopodomani, esce il mio tredicesimo libro, Atlante delle isole del Mediterraneo (Bompiani), ennesimo epigone di una scelta di vita rivoluzionaria (almeno per me…), decisa per tentare di fare ciò che io sentivo e sento di poter e dover fare, per essere autentico: pensare, studiare, scrivere. E navigare. Da quella scelta sono passati più di nove anni e mezzo. Anni che posso dire di aver vissuto.

Ci vediamo giovedì 19 a Milano per la prima presentazione. Intanto, se avete voglia, guardate questo servizio. Utile per riflettere.

Limitare il limite

Stamattina, prima dell’alba, bevendo un caffè sotto la volta che diventava luce, ancora immerso nei rumori del bosco di notte, mi è apparso chiaro, come mai prima, che dobbiamo limitarci. Quel modo, quelle parole, quelle reazioni, ciò che facciamo ritualmente di fronte a quelle circostanze, sono la nostra separazione dal mondo. Oltre, non sappiamo com’è, non ci siamo mai andati. Quella frase, quella nostra espressione, sempre identica, ce lo ha impedito. Dei nostri destini possibili (i destini diversi da quello che si ripete da sempre per noi!), non sapremo mai nulla, se continuiamo così.

Uomini e donne diverse, mai ci si avvicineranno, mai innescheranno diverse alchimie. Per quei nostri tempi, per quelle nostre abitudini, ci capiteranno sempre le stesse solitudini, riceveremo sempre gli stessi premi. Per quel modo che abbiamo, al mattino, o alla sera, in certe circostanze, di favorire o interrompere, di sprecare o raccogliere, non potremo che ripeterci, ritrovarci seduti piangenti nello stesso deserto, o sorridenti a ballare incessantemente nello stesso gremito quartiere. Se ci interessa conoscere l’altra parte del mondo, quella che ci siamo sempre negati, occorre spostare quel confine, limitare quel limite, arginare quell’argine. Per far scorrere quel fiume nelle nostre aride pianure, dobbiamo mettere una diga a quella diga, smontarla con la stessa minuziosa metodica con cui l’abbiamo eretta.

L’esercizio di oggi è dunque la compilazione dell’elenco. L’indice delle voci che sostengono la ritualità, i passi fondanti della liturgia che ripetiamo come parroci della stessa bigotta diocesi, ogni giorno, al cospetto dello stesso sparuto gregge di beghine sparse nello stesso modo lungo la solita navata sedute ai banchi da cui pregano la stessa identica vuota preghiera, illuminate dalle stesse quotidiane candele prese in cambio della stessa offerta. E poi lavorare a come limitare quella ripetizione, per non doverci trovare identici domani, artigiani dell’unico destino che sappiamo scaturire, poco o tanto che sia, bello o brutto che sia, soddisfacente o meno, di cui ci lamentiamo perfino, talvolta, o che benediciamo, perché il viaggiatore possa dire di aver conosciuto davvero cos’era la vita, senza scambiarla per il piccolo giardino, l’asfittico cortile in cui, perfino, essersi convinto di stare esplorando, di stare conoscendo, di essere liberi.