Tutti gli autori hanno una città. Una soltanto loro. La NY di Allen, la Marsiglia di Izzo, la Istanbul di Pamuk, la Lisbona di Pessoa. Ma non è prerogativa solo dei grandi autori, vale per tantissimi, quasi per tutti, anzi, soprattutto per i “minori”. E non si fermano a una città, spesso hanno perfino un quartiere definito, addirittura una strada di quel quartiere, intorno alla quale ruota la loro vita o comunque giostrano le loro storie. Ognuno di loro ha un bar di riferimento, che dopo morti viene visitato dalle generazioni future di lettori affezionati. Tantissimi hanno fin anche un personaggio, sempre lo stesso, nome e cognome, sintesi e testimone delle loro strade, dei loro quartieri, delle città, delle culture. E hanno un registro per raccontarne le avventure, una voce definita, riconoscibile, che conforta i lettori bramosi di rileggere dieci, cento volte la storia amata, con cui raccontano storie identificative, inconfondibili. Solo pochi scrittori non si identificano con una nazione precisa, con una cultura. Talmente pochi che non me ne viene in mente uno così, all’impronta.

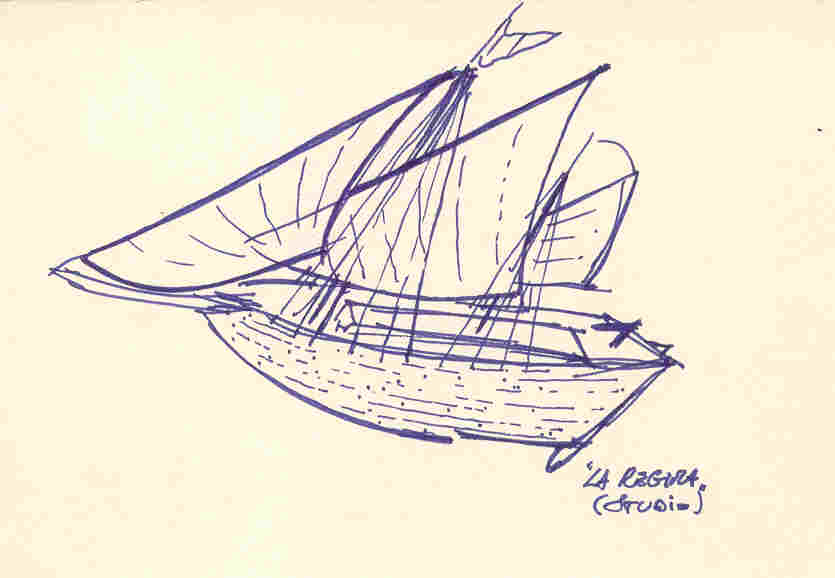

Pensavo tempo fa che io ho solo una lingua, mi esprimo per puro caso in italiano, anche se quando un libro viene tradotto la mia lingua scompare. Per il resto non ho una nazione, la mia patria è solo mare, dove non c’è che cittadinanza di umiltà e rispetto; abitante tra le isole, in quel dovunque mediterraneo delle valli dell’immediato entroterra, delle coste, delle baie in cui di volta in volta mi trovo. E poi non ho registri, la mia sintassi cambia sempre, le parole e le forme con cui racconto storie diverse è sempre un altro, perché ogni storia ha il diritto di scegliersi il proprio narratore. Non ho città, se cammino per una di esse sono un ospite temporaneo. Dunque non ho quartieri, né bar, né strade. Non ho personaggi, nessun cognome ricorrente. Ci ho provato una volta, ma era un po’ come commettere un furto. In alcune delle mie storie il protagonista un nome neppure ce l’ha, in molte non ha neppure un volto, convinto come sono che ci sia solo un uomo al mondo, lo stesso da sempre, al centro di infinite avventure.

Guardo le vie della cittadina, quando mi capita di andarci. Guardo i borghi oltre lo schermo magico del finestrino di un treno in corsa. Guardo nelle cucine accese di notte. Guardo la gente sotto un lampione, o le formiche che siamo visti dal cielo. Cerco d’immaginare ogni volta quale sarebbe il mio luogo, se ne avessi uno soltanto, e mi chiedo perché non ce l’ho. Mi struggo a domandarmi come fanno altri ad averne uno così preciso, come riescono a ignorare quello accanto, quello della via adiacente, del quartiere limitrofo, come non siano ogni volta aggrediti dalla brama di entrare con la penna fin dentro ad altre vite, identiche e nuove, depositarie ognuna di un pezzo di realtà. La nostra. La loro. La mia.

Guardo, e resto un po’ sgomento. Li invidio. Come ho sempre invidiato i collezionisti di francobolli, capaci di concentrare su un quadratino di carta l’interesse intero per il mondo, riparandosi da qualunque altro sconcerto. O chi cresce e muore nel posto dov’è nato, che sa resistere all’irrefrenabile curiosità di sentirsi un altro rinascendo una, due, dieci volte altrove. Mi pare di vederli, ma di non riuscire a sentirli miei simili, inossidabili come sono alla più ancestrale smania di vedersi e sentirsi diversi in altri mondi, come Ulisse, Ibn Battuta, o Giasone, Zeng He, Colombo, Polo, Caboto. Il bisogno ancora identico a quello del primo uomo, dell’ultimo uomo, dell’ultima donna, vestali dell’eterna porta socchiusa, sacerdoti del desiderio latente che un giorno si compie e diventa gesto: la mano, ferma da anni, che si solleva e quella porta spalanca, e tutto diventa solo una partenza. Senza ritorno.